Qui s’évertue à inventer des concepts rébarbatifs et des acronymes obscurs pour masquer les bienfaits d’une démarche de croissance responsable dans une entreprise au XXIème siècle ? CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), ESRS (European Sustainability Reporting Standards), et le sublime « matrice de double matérialité ». Et pourtant, derrière cette définition qui fleure bon les cours de mathématiques au lycée se cache l’opportunité d’un support stratégique utile pour renforcer la compétitivité de son entreprise. Donc, patrons de PMEs, voici pourquoi vous devriez adopter la double matérialité !

la mesure de performance extra-financière : une bonne idée !

Au départ était la volonté de juger la performance de l’entreprise par des critères extra-financiers. Il est par exemple indiscutable de devoir mesurer l’impact d’une entreprise sur son environnement, en particulier le rejet de carbone dans l’atmosphère provoqué par toutes les activités de l’entreprise, sans oublier d’inclure l’impact de l’utilisation des produits par les clients.

Ces critères extra-financiers ont été étendus à toutes les dimensions d’une démarche de responsabilité sociétale et un support européen pour harmoniser et standardiser les critères à mesurer est en cours d’élaboration : la CSRD. Dans ce support, des normes appelées ESRS vont préciser ces critères pour les différentes dimensions de la démarche. Certains sont déjà utilisés depuis des décennies. Ainsi, dans la norme ESRS S1 qui concerne le volet social de l’entreprise, on trouve le critère le plus important qu’on puisse devoir maitriser : le taux de fréquence et de gravité des accidents dans l’entreprise.

et la fameuse “matrice de double matérialité” dans tout ça ?

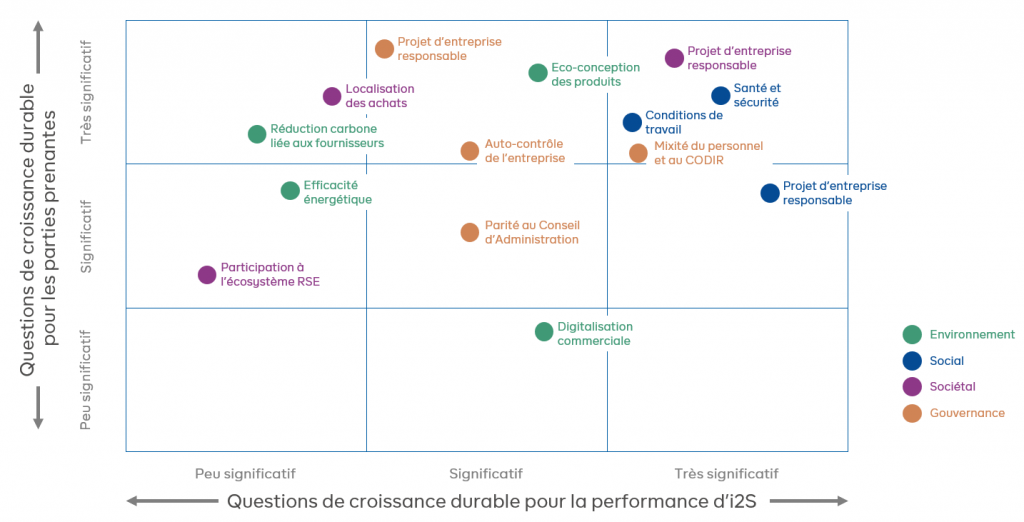

Le principe de la double matérialité veut dépasser l’approche traditionnelle de la mesure de performance de l’entreprise, centrée uniquement sur les aspects financiers consacrés – croissance, rentabilité, niveau de trésorerie, besoin en fonds de roulement, etc… – pour représenter une vision plus globale et intégrée des responsabilités et des impacts d’une entreprise, à l’aide notamment de critères extra-financiers.

Dans cette vision globale, qui est donc traduite en matrice, un axe est bien connu, c’est la mesure de performance de l’entreprise avec ses enjeux, ses plans d’actions, ses indicateurs, le suivi de ces plans d’actions en comité de direction, etc…

Simplement, dans tous les enjeux de l’entreprise, on va se concentrer sur les questions de croissance durable et responsable, et mesurer leur impact relatif sur la performance financière de l’entreprise.

L’entreprise s’adresse à des parties prenantes dans le développement de ses activités : ses employés, ses actionnaires, ses clients, ses fournisseurs, son écosystème, la planète. On va associer chaque enjeu à ses parties prenantes et mesurer son impact, plus ou moins significatif, de façon qualitative et relative dans l’ensemble des enjeux : c’est l’axe des abscisses de la matrice.

La classification pour associer les enjeux aux parties prenantes reste libre, en l’absence d’une structure de matrice de double matérialité consacrée ; on pourra par exemple utiliser quatre catégories pour classer les enjeux qui relèvent de l’impact de l’entreprise sur ses parties prenantes : Gouvernance, Social, Sociétal et Environnement. Exemple simple à nouveau du taux de fréquence des accidents, il est associé à la catégorie « Social » et son impact est très significatif, au bout de l’axe des abscisses. Comment une entreprise pourrait-elle en effet se développer en mettant ses employés en danger ?

A noter que l’impact d’un enjeu peut représenter un risque, et c’est le cas du taux de fréquence des accidents, ou une opportunité, par exemple la prise en compte du bilan carbone des produits comme un avantage concurrentiel auprès des clients – réduction d’énergie, durabilité, gestion de la fin de vie du produit, etc…

Cette démarche de priorisation des enjeux de l’entreprise est finalement assez classique, orientée sur les critères de performances habituels et consacrés de croissance et de rentabilité. Simplement, on identifie et on se concentre sur les enjeux qui ont un impact direct sur les parties prenantes.

La démarche devient plus originale dans la définition de l’axe des ordonnées de la matrice : cette fois, on s’interroge sur l’impact causé par l’entreprise sur ses parties prenantes. Là encore, l’impact est plus ou moins significatif et représente un risque ou une opportunité.

Prenons l’exemple d’un plan de localisation des fournisseurs au plus près de l’entreprise. On peut imaginer que l’impact pour l’entreprise est faible, voire négatif, en particulier sur sa rentabilité, contrebalancé éventuellement par une meilleure réactivité aux demandes des clients et à un moindre niveau de stock. Cependant, l’impact dans le bilan carbone est significatif pour l’environnement et l’appel à des fournisseurs locaux salutaire pour l’écosystème de proximité dans lequel évolue l’entreprise.

Finalement, on consolide tous les enjeux de croissance durable et responsable considérés pour le développement de l’entreprise, alignés sur l’axe des abscisses, on les complète si nécessaire par des enjeux qui comptent pour les parties prenantes dans leur relation à l’entreprise, et on mesure leur impact relatif selon l’axe des ordonnées.

On place ensuite tous les enjeux selon cette appréciation de leur impact sur les deux axes et on obtient alors… une matrice de double matérialité !

exemple de la double matérialité appliquée à une pme dans le domaine de l’imagerie

Prenons l’exemple d’i2S, une PME spécialisée en imagerie au service du bien-commun, c’est-à-dire des dispositifs à base de caméra qui génèrent un impact positif pour ses utilisateurs : numérisation du patrimoine, inspection sous-marine, diagnostic médical, agriculture durable, …

Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale, la société a construit récemment sa première matrice de double-matérialité.

On remarque que l’impact d’un enjeu varie en fonction de la partie prenante concernée. Par exemple, i2S a élaboré un projet d’entreprise qui repose sur une raison d’être : « l’imagerie au service du bien-commun ».

L’enjeu de ce projet d’entreprise est majeur vis-à-vis de l’entreprise pour son impact auprès de ses employés. La raison d’être est voulue inspirante, pour attirer des talents et les fidéliser. Elle contribue directement à bénéficier d’une équipe engagée et stable, à 95% en 2024. Cependant, le projet d’entreprise est jugé seulement significatif sur l’axe des ordonnées, dépassé par exemple dans les priorités des employés, comme dans la plupart des entreprises, par les questions de salaire et de relation avec son manager direct.

Le projet d’entreprise est jugé absolument déterminant dans sa dimension sociétale avec une spécialisation dans des applications d’imagerie qui ont un impact positif sur l’environnement et sur le bien être des utilisateurs. L’impact est donc très significatif pour l’entreprise dans son positionnement commercial et également pour les parties prenantes par la valeur ajoutée de ses applications. Il est positionné en haut à droite de la matrice.

Enfin le projet d’entreprise est jugé très significatif pour ses actionnaires par l’importance de leur adhésion à ce projet et leur conviction qu’il va accompagner le développement de l’entreprise, et ainsi conserver leur confiance. La relation avec les actionnaires sur ce sujet est donc très importante mais l’impact n’est pas jugé immédiat sur les critères de performance économique de l’entreprise.

le lien avec la performance extra-financière

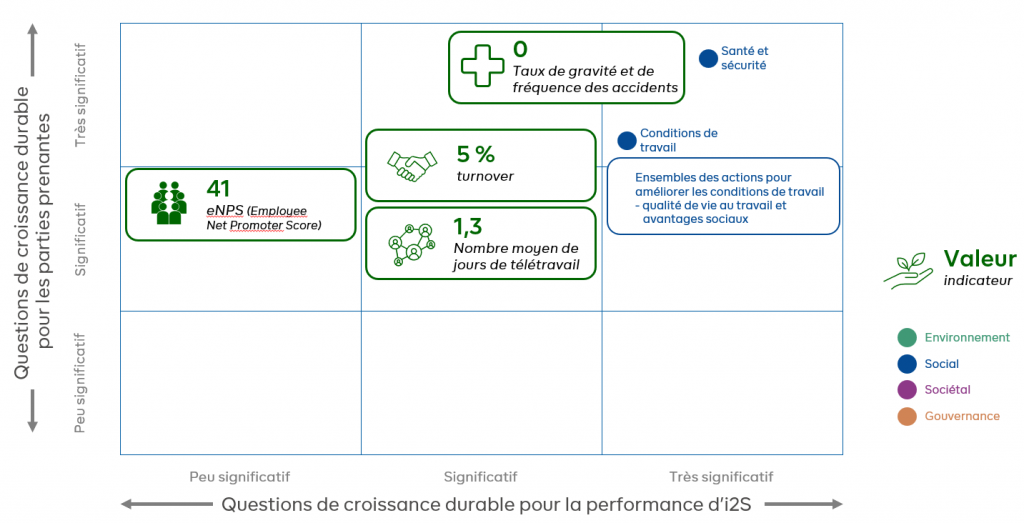

La dernière étape dans la construction de la matrice, qui permet de matérialiser la mesure de la performance extra-financière, est d’associer chaque enjeu avec un indicateur de performance.

Voici à titre d’exemple les indicateurs de performance pour les enjeux liés à la dimension sociale de l’entreprise i2S.

Sur la base de ces indicateurs, il est possible d’établir un tableau de bord de la démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise et d’inclure les indicateurs, avec les enjeux associés, dans un rapport extra-financier.

Il est à noter que la première version de matrice de double matérialité pourra être enrichie régulièrement comme un outil de réflexion stratégique sur la responsabilité de l’entreprise, en équipe de direction ou avec le conseil d’administration, mais également au rythme où les mesures de performance de la CSRD deviendront consacrées.

J’espère que cet article vous aura convaincu que derrière une dénomination peu attirante pour un patron de PME pragmatique (pléonasme), qui ne considère l’amélioration continue qu’à l’aune de résultats rapides, se cache un support stratégique de réflexion sur la responsabilité de l’entreprise, qui devient elle-même le vecteur dominant de sa durabilité.

Xavier Datin, PDG d’i2S